Leucemia a cellule capellute: dal laboratorio al letto del malato il passo è breve

Ultimo aggiornamento: 21 novembre 2018

La scoperta dell'anomalia genetica all'origine della tricoleucemia ha consentito in soli cinque anni di mettere a punto regimi terapeutici potenzialmente in grado di curare la malattia.

Data di pubblicazione originale: 13 febbraio 2017

Passare in soli cinque anni dall'essere un oggetto quasi misterioso a diventare una malattia di cui si conosce con precisione la causa molecolare e per cui si è vicini a mettere a punto una terapia risolutiva.

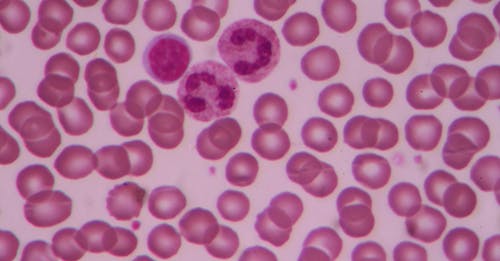

È successo con la leucemia a cellule capellute (o tricoleucemia), una rara forma di leucemia cronica che colpisce i linfociti B e che deve il suo nome alle estroflessioni simili a capelli presenti sulla superficie delle cellule tumorali.

"Tra il 2010 e il 2011 siamo riusciti a capire che era sufficiente una specifica mutazione del gene BRAF a causare la malattia", spiega Enrico Tiacci, ematologo e professore all'Università di Perugia, autore di questa scoperta insieme a Brunangelo Falini (il direttore dell'Istituto di ematologia a Perugia). "Era un'ottima notizia: non soltanto perché finalmente si comprendeva da cosa ha origine la malattia, ma anche perché abbiamo capito che la leucemia a cellule capellute è una patologia geneticamente semplice e quindi più facile da colpire", dice ancora Tiacci, che è anche il primo firmatario di un articolo che sulle pagine del Journal of Clinical Oncology ripercorre i passi di questa ricerca che è stata in gran parte sostenuta da AIRC.

La mutazione identificata dai ricercatori è già nota per essere legata all'insorgenza del melanoma e contro di essa è stato sviluppato un farmaco (il vemurafenib). Il gruppo decide così di sperimentarlo in 26 pazienti con leucemia a cellule capellute che non rispondevano più alle terapie convenzionali.

"La tricoleucemia risponde bene alla chemioterapia, ma in circa la metà dei pazienti tende a recidivare più volte e la chemioterapia perde progressivamente di efficacia", spiega l'ematologo.

Nelle sperimentazioni cliniche effettuate con vemurafenib, invece, 25 dei 26 pazienti trattati hanno risposto alla terapia e in quasi il 40 per cento dei casi si è osservata una remissione completa.

Ora i ricercatori stanno lavorando a un approccio combinato che aumenti ulteriormente i tassi di remissione: "Stiamo sperimentando l'utilizzo di vemurafenib insieme a un farmaco già disponibile, il rituximab, che agisce rinforzando la risposta del sistema immunitario" illustra il ricercatore. "I primi dati sono incoraggianti: in tutti i pazienti dopo poche settimane di trattamento si raggiunge la remissione completa e in alcuni non si riscontrano più tracce della malattia. Ma soltanto un lungo follow up potrà dirci se il trattamento riesce effettivamente a debellare del tutto le cellule tumorali".

Antonino Michienzi